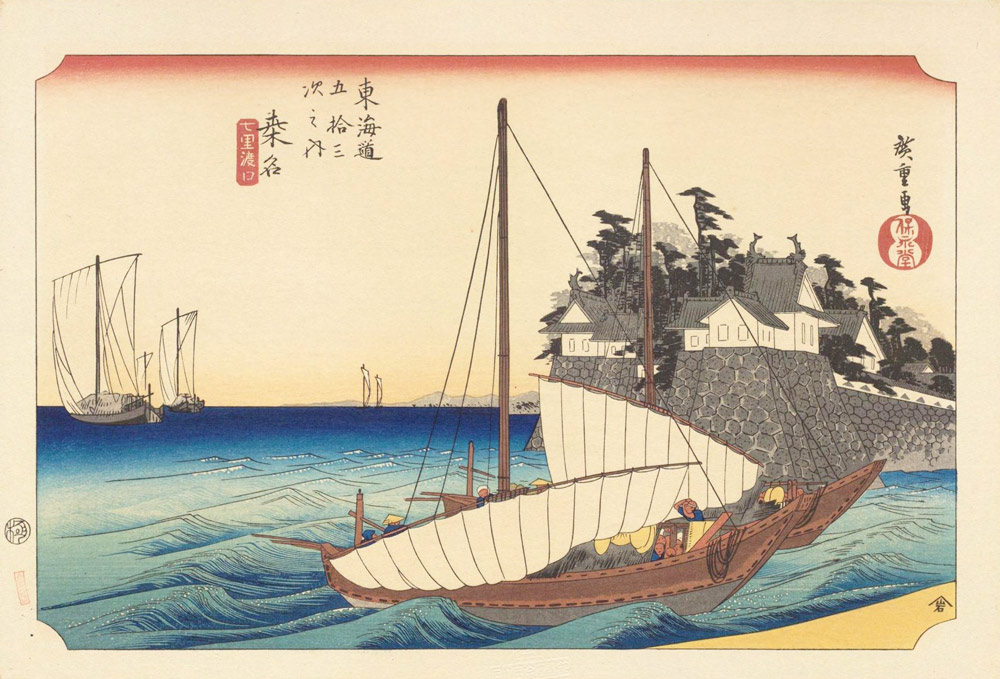

42.桑名宿|七里渡口

桑名宿(くわなしゅく、くわなじゅく)は、東海道五十三次の42番目の宿場であり、現在の三重県桑名市に位置します。徳川四天王の一人、本多家や各松平家の大名が藩主を務めた桑名藩の城下町でもありました。桑名宿は、東海道の宿場町の中で、旅籠屋の数で宮宿に次ぐ2番目の規模を誇りました。東海道唯一の海上路「七里の渡し」で宮宿と結ばれ、伊勢国および伊勢参りの玄関口として重要な役割を果たしていました。このため、桑名宿は多くの旅人で賑わい、交通の要所として栄えました。

現在の場所はこんな所

桑名宿 七里の渡し跡

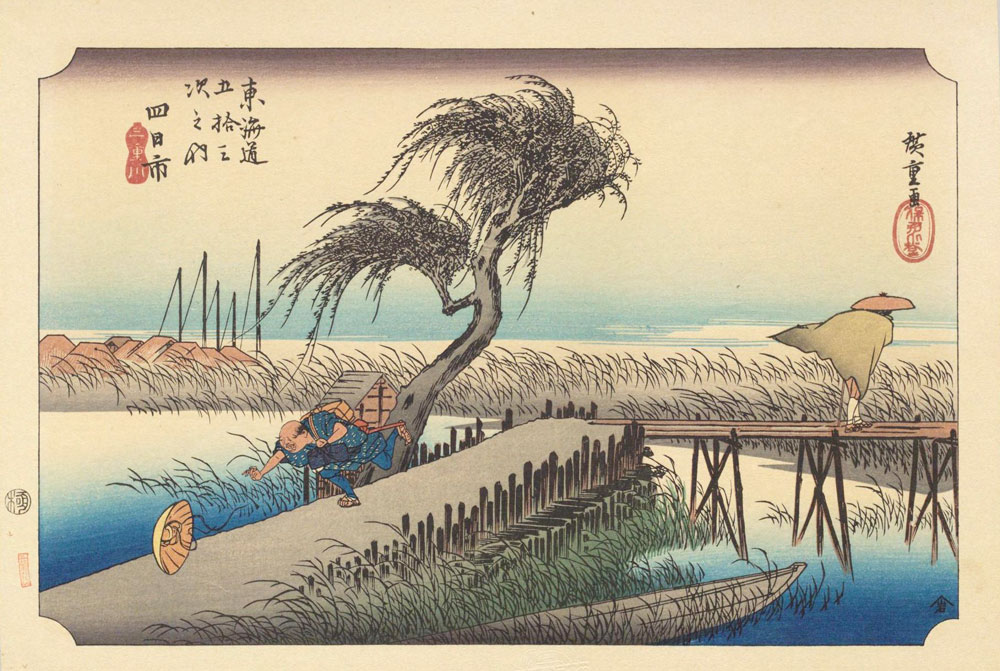

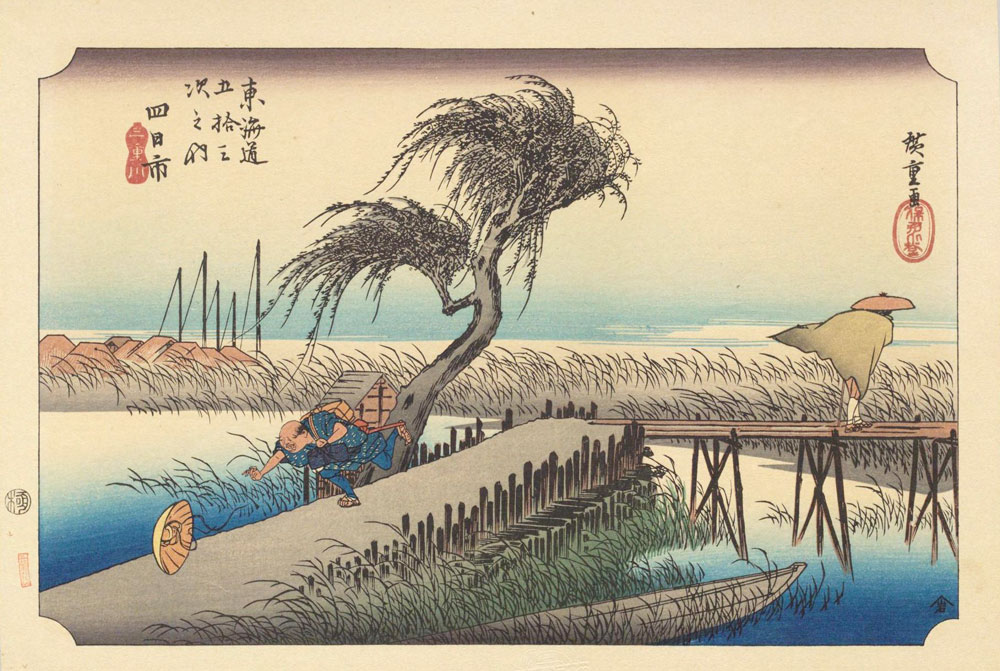

43.四日市宿|三重川

四日市宿(よっかいちしゅく、よっかいちじゅく)は、東海道五十三次の43番目の宿場です。現在の三重県四日市市に位置します。この宿場は幕府直轄の天領であり、代官所が置かれていました。四日市宿は宮宿との間には「十里の渡し」があり、宮宿からの交通が円滑に行われていました。宿場町として多くの旅人で賑わい発展していった。

現在の場所はこんな所

四日市宿 三重川(三滝川)

四日市宿 陣屋跡(四日市代官所跡)

四日市宿 富田の一里塚

こちらは一里塚の碑じゃ。一里塚とは、主要な街道の側に1里ごと(約4キロ弱)に設置された目じるしの塚のことなんじゃ。

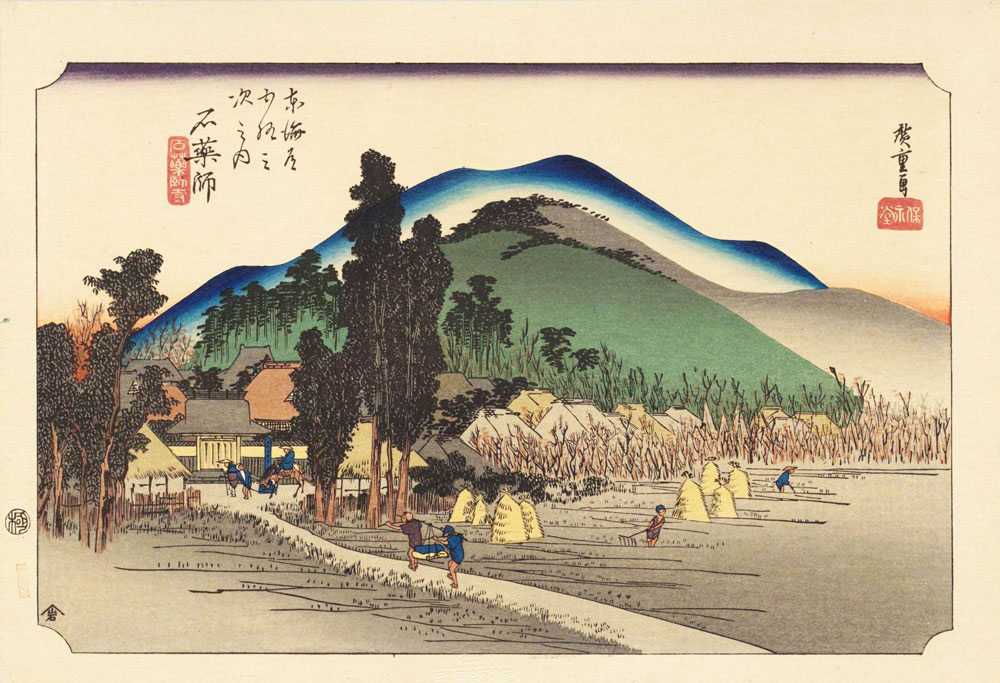

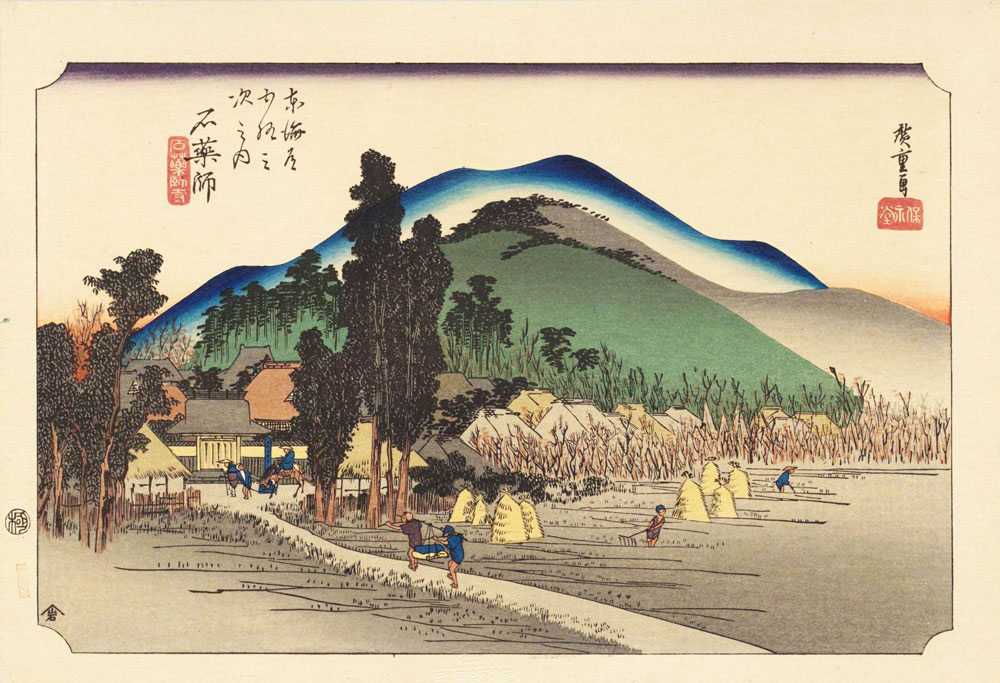

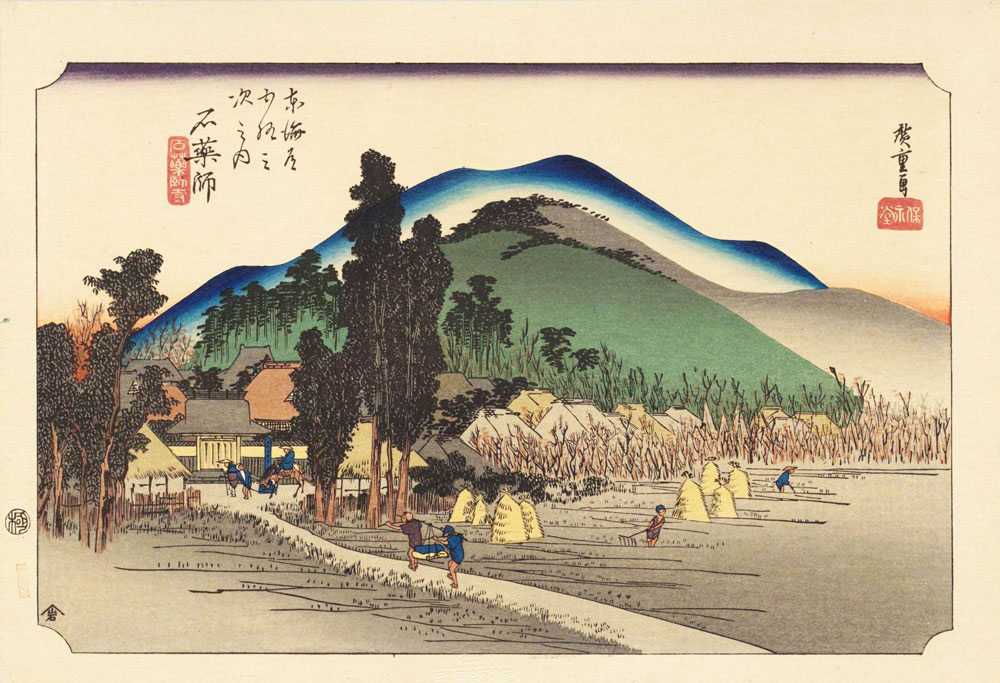

44.石薬師宿|石薬師寺

石薬師宿(いしやくししゅく、いしやくしじゅく)は、東海道五十三次の44番目の宿場です。現在の三重県鈴鹿市に位置します。宿場としての整備は1616年(元和2年)に行われました。

弘仁3年(812年)、空海(弘法大師)が巨石に薬師如来を刻み、開眼法要を行ったことで人々の信仰を集めるようになり、嵯峨天皇(在位809年 – 823年)はこの地を勅願寺としました。石薬師宿は、参勤交代でこの地を通る城主が道中の安全を祈願する場所としても知られており、山門から境内に下りる石段には丸みがつけられ、足元に配慮した設計となっており、今でも残されています。また、江戸時代の浮世絵師、歌川広重が東海道五十三次(浮世絵)に石薬師宿の全景を描き、その風景が広く知られるようになりました。

現在の場所はこんな所

石薬師宿 石薬師寺

お寺の名前がそのまま宿の名前になっておるんじゃのう。

石薬師宿 小澤本陣跡

こちらの本陣はとても大きな規模じゃったんじゃろうな。

45.庄野宿|白雨

庄野宿(しょうのしゅく、しょうのじゅく)は、東海道五十三次の45番目の宿場です。江戸から数えて45番目の宿で、現在の三重県鈴鹿市に位置しています。庄野宿は、1624年(寛永元年)に設置され、東海道で最も遅く設置された宿場の一つで石薬師宿から庄野宿までは3km弱と、東海道の宿場の中で2番目に短い距離です。しかし、石薬師宿と同様に経営は苦しかったようです。短い距離のため、宿場経営に苦労した様子です。

現在の場所はこんな所

庄野宿 本陣跡

庄野宿 高札場跡

庄野宿 脇本陣跡

玄関の上の方に立て札が掲げられているのに気付いたじゃろうか。

庄野宿 問屋場跡

こちらも立て札が壁に掲げられておるのが目じるしじゃよ。

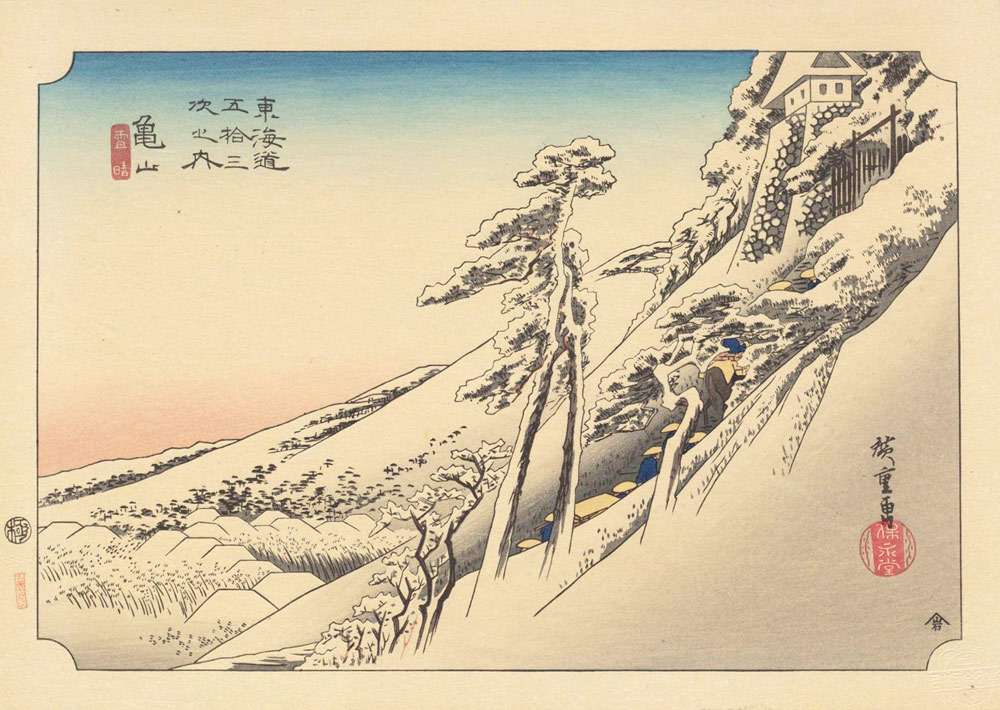

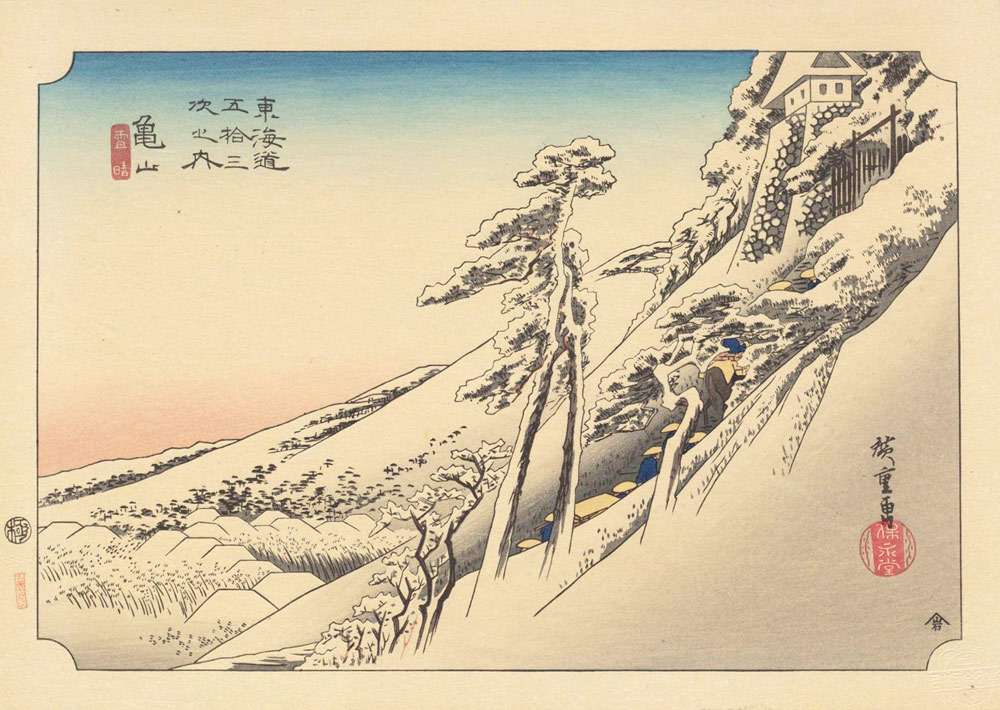

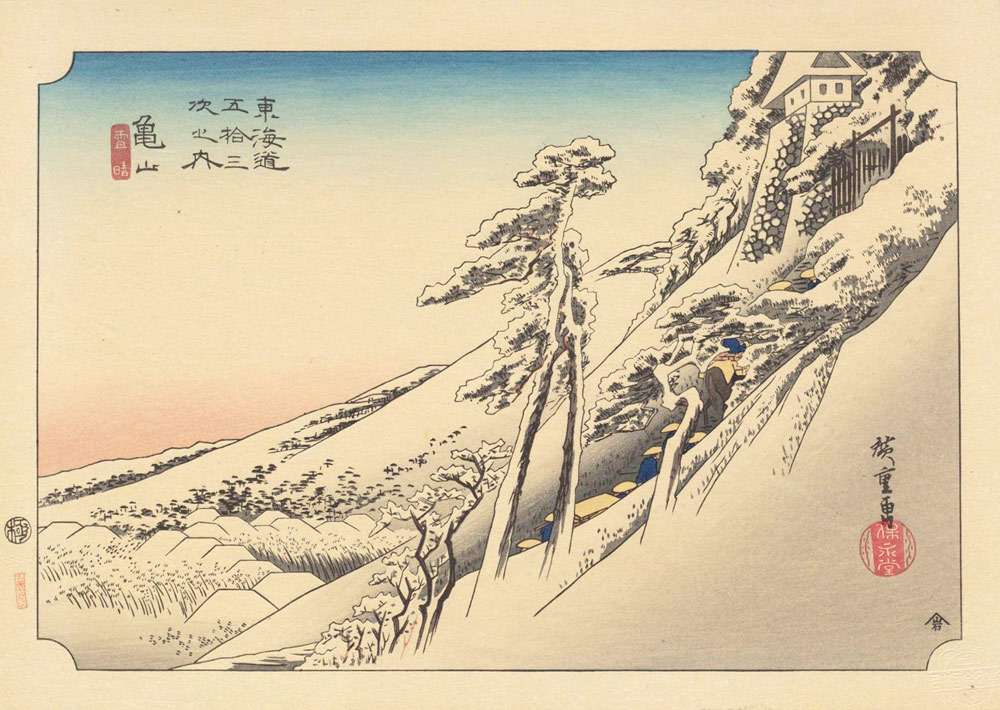

46.亀山宿|雪晴

亀山宿(かめやましゅく、かめやまじゅく)は、東海道五十三次の46番目の宿場です。現在の三重県亀山市に位置し、城下町でもある宿場町でした。城下町としての顔も持っており、見通しの効かない曲がりくねった複雑な道や坂道が多く、城下町らしい特徴的な町並みを形成していました。宿場は繁盛していましたが、亀山藩領内に幕府直轄の宿場が設置されていたため、参勤交代で通過する大名たちは亀山宿に宿泊するのを遠慮したといわれています。

現在の場所はこんな所

亀山宿 亀山城

亀山宿 樋口本陣跡

亀山宿 高札場跡

亀山宿 亀山宿の碑

47.関宿|本陣早立

関宿(せきじゅく、せきしゅく)は、東海道五十三次の47番目の宿場であり、現在の三重県亀山市関町に位置します。この地区は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、古い町並みが良好に保存され、「日本の道100選」にも選ばれています。

関宿の町並みは、天正年間(16世紀末)に伊勢国領主であった関盛信が領内の道路を整備したことが始まりで、慶長6年(1601年)に徳川家康によって宿駅制度が整備され、関宿が東海道の47番目の宿場として本格的に整備されました。関宿は東の追分で伊勢別街道を分岐し、西の追分で大和街道と分かれる立地条件を持ち、旅人の通行も頻繁でした。江戸時代には賑わいを見せ、重要な宿場として機能していました。

現在の場所はこんな所

関宿 関宿の街並み

関宿 川北本陣跡

関宿 関一里塚

案内看板と燈籠が目じるしじゃ。当時の雰囲気が出てるのう。

関宿 高札場

これじゃこれじゃ。まさに当時のままの様子じゃのう!!これを見に関宿に行きたいもんじゃ!!

48.阪之下宿|筆捨嶺(ふですてみね)

坂下宿(さかしたしゅく、さかしたじゅく、また坂ノ下、阪之下等の表記あり)は、東海道五十三次の48番目の宿場であり、現在の地番は三重県亀山市関町坂下に位置します。かつては難所である鈴鹿峠を控えた宿場町として賑わい、江戸中期には本陣3軒、脇本陣1軒を含め旅籠が51軒あり、町並みは5町56間に及んでいました。

坂下宿は『鈴鹿馬子唄』にも登場し、「坂の下では大竹小竹 宿がとりたや小竹屋に」と詠われるほど、東海道有数の繁盛した宿場でしたが、1650年(慶安3年)9月2日には土石流の被害を受けて壊滅し、幕府の援助を受けて現在の位置から約1.3km東に移設されました。

現在の場所はこんな所

阪之下宿 筆捨山

「筆捨山」という名前の由来については、元々は岩根山(いわねさん)と呼ばれていたが、絵師の狩野元信がこの山を描こうとした際、1日目の天気とは異なり、2日目には雲や霞で覆われてしまい、山の全景が変わってしまったことで、絵を描くことを断念して筆を捨てたことから、この山が「筆捨山」と呼ばれるようになったと伝えられているんじゃ。

阪之下宿 大竹屋本陣跡

阪之下宿 松屋本陣跡

阪之下宿 坂之下宿~鈴鹿峠 解説版

滋賀県側は比較的なだらかな地形なんじゃが、三重県側は高低差が急激であり、現在でも箱根峠に次ぐ「国道1号有数の難所」とされるほど険しい区間なんじゃ。

49.土山宿|春之雨

土山宿(つちやましゅく、旧字体:圡山)は、近江国甲賀郡にあった東海道五十三次の49番目の宿場でした。現在の滋賀県甲賀市土山町に位置しています。土山は平安時代に伊勢参宮道が鈴鹿峠を越える旧東海道筋を通る難所を控える重要な宿駅として発展しました。

鎌倉時代には京都と鎌倉を結ぶ東西の交通路としてさらに重要視され、武士だけでなく商人や庶民の通行も盛んになりました。江戸幕府が土山を宿駅に指定してからは、宿場町として本格的に隆盛し始め、宿場の中心は御役町にありました。御役町には問屋場や本陣、脇本陣が集まり、その周囲には旅籠や店舗、茶屋などが並び、細長い宿場町の形成を見せ、幕府は御役町の保護のため、地子の免除やその他の特権を与えるなどの政策を行っていました。

現在の場所はこんな所

土山宿 鈴鹿峠

この峠が最後の難関じゃった。旅の疲れにこの峠越えはさすがにこたえるのう。

土山宿 土山家本陣跡

立派な家が建っておるから、きっと本陣の名残なんじゃろう。

土山宿 陣屋跡

こちらは空き地となっておるわ。立て札があるのが目じるしじゃ。

土山宿 旅籠井筒屋跡

こちらも立派な建物があるのう。石碑と立て看板が設置しておるの。

50.水口宿(みなくちじゅく)|名物干瓢(かんぴょう)

水口宿(みなくちしゅく、みなくちじゅく)は、近江国甲賀郡に位置する東海道五十三次の50番目の宿場でした。現在は滋賀県甲賀市水口町の旧市街に該当します。宿場町は石橋を境に東西に分かれており、東側は宿場町として道が三筋に分かれていました。一方、西側は水口城の城下町で、道が鍵の手になっていました。

室町時代になると水口は宿駅としての機能を持つようになり、1601年には正式に宿駅として指定されました。その後、1634年には水口城が築城され、1682年には水口藩が成立して城下町としての発展を遂げました。

現在の場所はこんな所

水口宿 本陣跡

ちと分かり辛いが、ミラーの下に立て看板があるんじゃよ。

水口宿 脇本陣文右衛門跡

水口宿 東見附跡

水口宿 問屋場跡

51.石部宿|目川ノ里

石部宿(いしべしゅく、いしべじゅく)は、近江国甲賀郡に位置する東海道五十三次の51番目の宿場でした。現在の場所は滋賀県湖南市に相当します。石部宿は京都を出発して1日の行程にあり、「京立ち石部泊り」として知られていました。

宿場内には、1843年当時、本陣2軒(小島本陣、三大寺本陣)や旅籠32軒を含む458軒の建物が、街道の両脇約1.6キロメートルにわたって立ち並んでいました。中央には宿役人が詰める問屋場と高札場がありましたが、旧街道沿いは保存活動が主に行われておらず、かつての宿場町の風情や街並みはほとんど残っていない状態です。

現在の場所はこんな所

石部宿 三大寺本陣跡

石部宿 田楽茶屋

ワシの描いた絵を基に再現したのがこの茶屋なんじゃ。雰囲気は似ているのう。

石部宿 東見附跡

石部宿 西見附跡

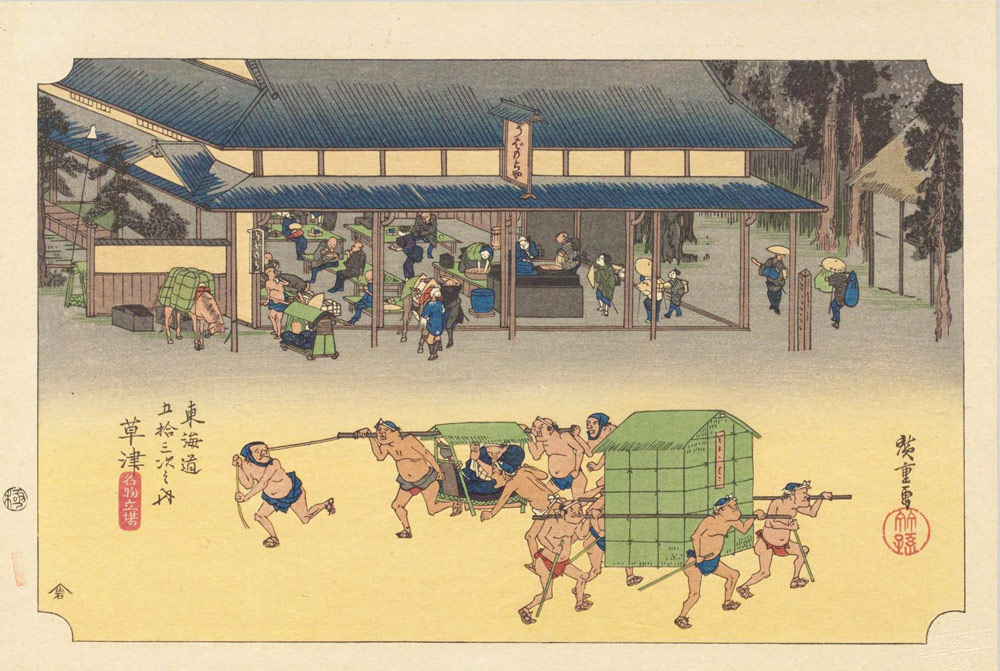

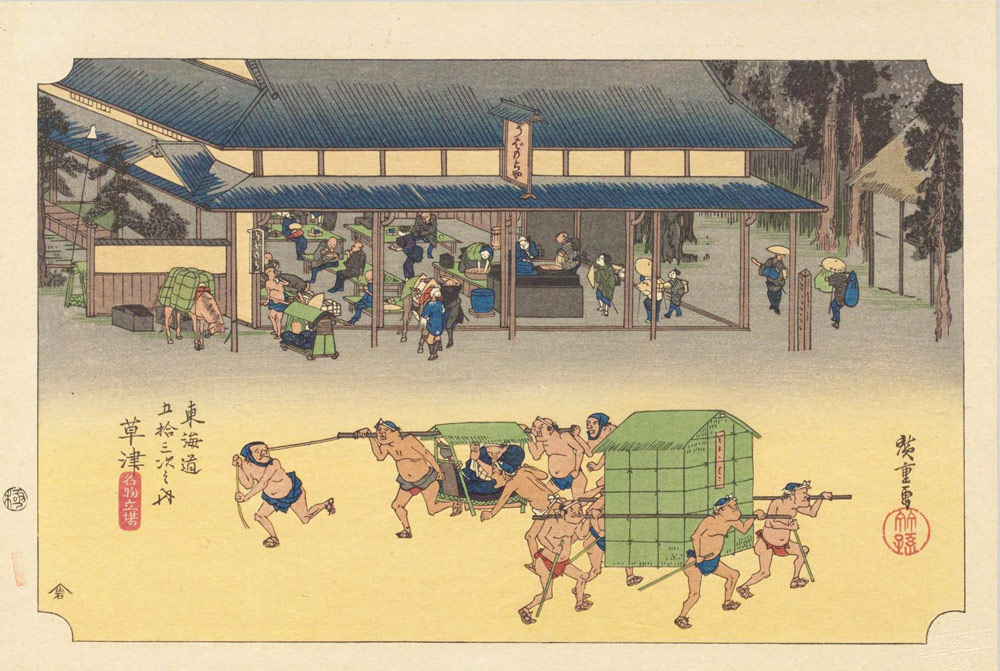

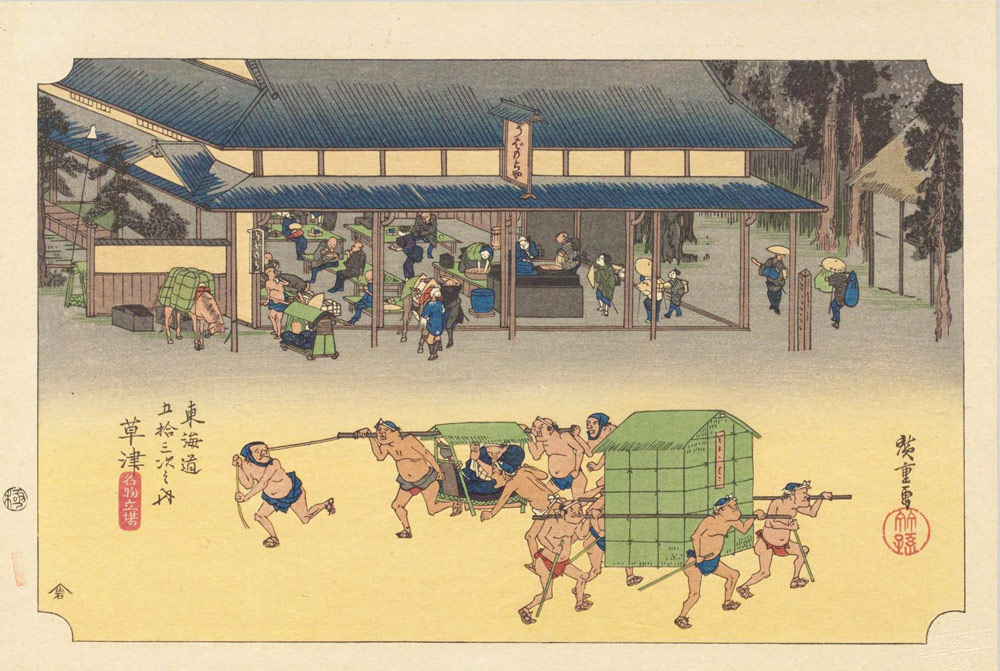

52.草津宿|名物立場

草津宿(くさつしゅく、くさつじゅく、くさつやど)は、近江国栗太郡にあった東海道五十三次の52番目の宿場であり、現在は滋賀県草津市に位置しています。この宿場は中山道が東海道に合流する地点でもあります。草津は古くから東西の移動の要所として重要な役割を果たしてきました。

室町時代には、京都と伊勢の中継地点として発展し、応永29年(1422年)には将軍足利義持が伊勢参宮の際に草津に大規模な宿泊施設である「草津御所」の築造を開始したことが記録されています。草津宿には現在も本陣が現存し、国の史跡に指定されています。

現在の場所はこんな所

草津宿 本陣跡

この本陣は現存しており、国の史跡としても指定されておるんじゃ!残っていることが奇跡なんじゃな!

草津宿 本陣田中九蔵家址

草津宿 高札場

これまた雰囲気のある高札場じゃ!

当時もトンネルの前にあったんかのう。

草津宿 追分道標

追分とは道が分かれるところを指す言葉で、草津宿にある東海道と中山道との分岐点を「追分」と呼ぶんじゃ。ここには「追分道標」という道標が立てられておるんじゃよ。

53.大津宿|走井茶店

大津宿(おおつしゅく、おおつじゅく)は、東海道五十三次の53番目の宿場で、現在は滋賀県大津市に位置しています。大津宿は東海道五十三次の中でも最大規模で、江戸時代には大津と京都を結ぶ重要な交通の拠点として、また琵琶湖水運によって大いに栄えました。特に、大津と京都を結ぶ旧東海道の区間では、牛車の往来をスムーズにするために道に「車石」と呼ばれる花崗岩の石が敷かれたことでも知られています。

現在の場所はこんな所

大津宿 大塚本陣跡

とてつもなく大きな石碑が建っておるのう。

ここだけちょっと緑地になっておるんじゃな。

大津宿 札ノ辻

札の辻(ふだのつじ)とは、高札場があった辻のことなんじゃ。

大津宿 肥前屋九左衛門本陣跡

大津宿 走井餅本家

こちらは大津名物走井餅の店で絵にも描いているんじゃ。

え?どんな味じゃったかって?忘れてもうたわい。

到着 京師(京都)|三條大橋

東海道五十三次の終点。京師とは「帝」の都のことを指す。

三条大橋が最初に橋が架けられた時期は室町時代とされています。天正17年(1589年)、豊臣秀吉の命により五条大橋と共に増田長盛を奉行として、石柱の橋に改修されました。この橋は江戸時代には五街道のひとつである東海道五十三次の西の起点として位置づけられ、幕府直轄の公儀橋とされました。

現在の場所はこんな所

京師 三条大橋

カップルが並んで座っておるが、ここはかつて「三条河原」と呼ばれており、処刑や処刑後の晒し首が行われた場所じゃったんじゃが・・・ここは言わないでおこう。

京師 高札場

まとめ

いかがだったでしょうか。本ブログ記事では、歌川広重についての詳細な解説を含み、彼が描いた東海道五十三次の絵を豊富に掲載し、ひろしげさんの一言を載せて分かりやすく説明させていただきました。各地の場所について詳細な説明と現在の地図を交えて、旅情を味わえる内容になっているかなと思います。

これを見て旅行に行ってみたいなと思って頂ければ幸いです。