神社の紹介

- 浅草寺の起源

- 推古天皇36年(628年)3月18日、漁師の檜前浜成・武成兄弟が隅田川で漁をしている際、一体の仏像(後の観音像)が網にかかる。

- 川に返すも、何度も網にかかることを不思議に思った兄弟は仏像を安置し、地元の文化人である土師真中知に相談。その結果、観音像であると確認された。

- 観音像への信仰の始まり

- 兄弟は観音像に祈念し、翌日大漁を得たことで観音への信仰が深まる。

- 土師真中知は剃髪して僧侶となり、自宅を寺として観音像を奉安する。

- 浅草寺の発展

- 観音像のご利益を求め、多くの参拝者が訪れ、寒村だった地域が発展。

- 三社権現社の創建

- 土師氏の子孫が観音菩薩の夢告を受け、観音像を発見した檜前兄弟を神として祀る三社権現社を創建。

- 創建は平安末期から鎌倉初期頃と推測される。

- 浅草神社の成立

- 明治時代の神仏分離令により、三社権現社は「三社明神社」と改名され、郷社に列された。

- 明治6年に「浅草神社」と改名され、浅草郷の総鎮守となった。

- 現在でも「三社様」と親しまれている。

正式名称

浅草神社

御祭神

土師真中知命 |浅草寺の創建に関わった方。土地の長であり後僧侶となった。

檜前浜成命 |隅田川で漁をしていて観音様を引き上げた兄弟が神格化された。

檜前武成命 |隅田川で漁をしていて観音様を引き上げた兄弟が神格化された。

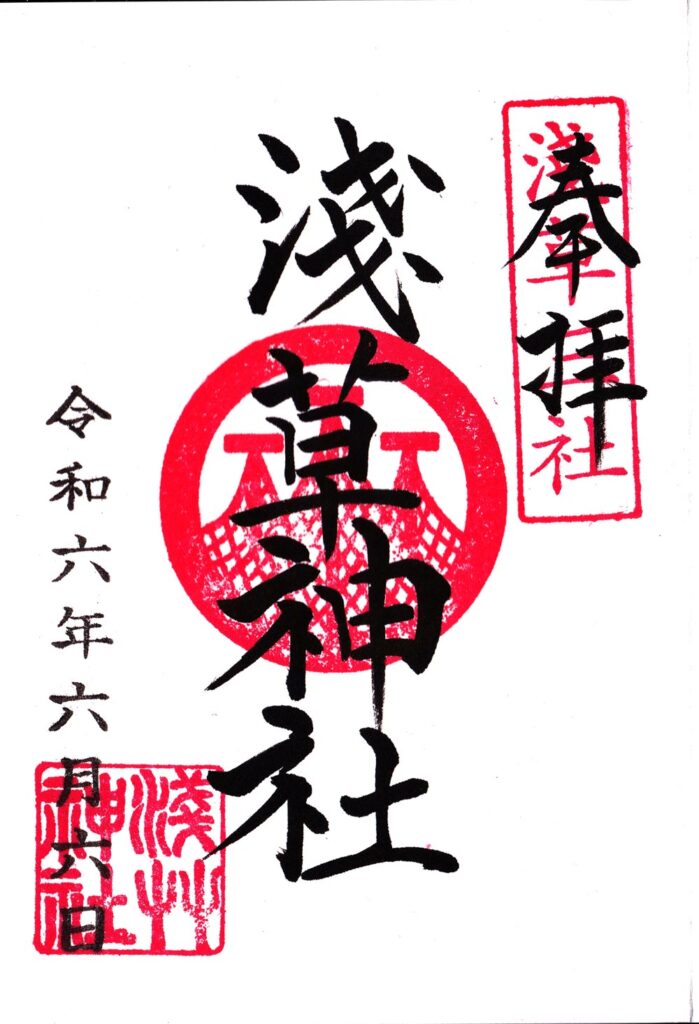

御朱印

こちらではこの3つの御朱印が頂けます。

みどころ

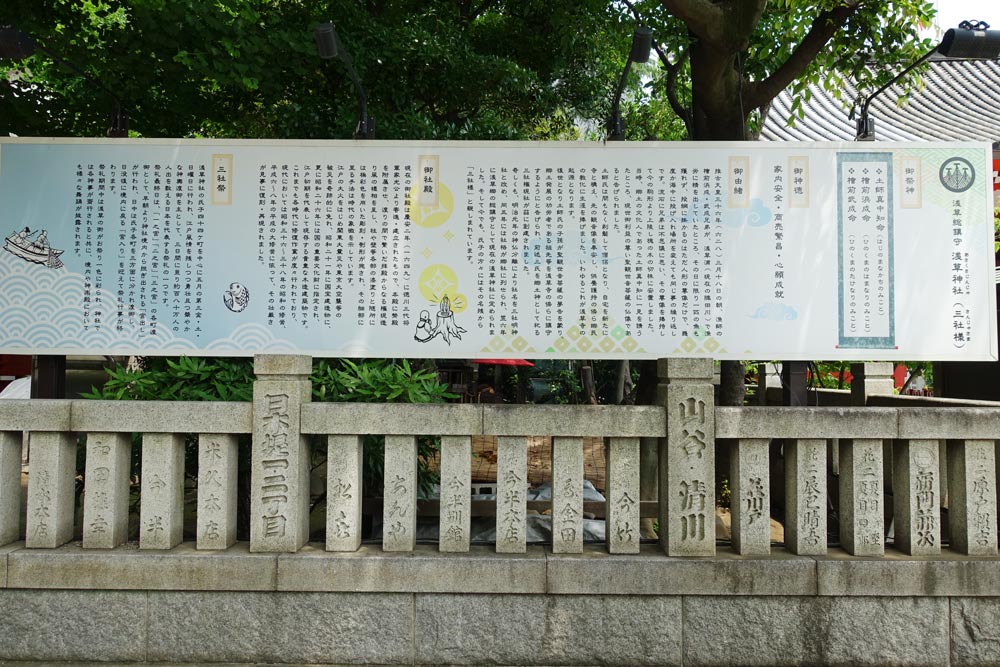

境内縁起

浅草神社について

浅草総鎮守 浅草神社(三社様)

御祭神

・土師真中知命(はじのまなかちのみこと)

・土師真中知命(はじのまなかちのみこと)

・檜前浜成命 (ひのくまのはまなりのみこと)

御神德

家内安全・商売繁昌・心願成就

御由緒

推古天皇三十六年(六二八)三月十八日の朝、漁師の檜前浜成・武成兄弟が、浅草浦(現在の隅田川)で漁労に精を出していたところ、その日に限り一匹の魚も獲れず、投網に掛かるのはただ人形の尊像だけで、幾度か海中に投げ入れ場所を変えても同じ事の繰り返しです。流石に兄弟は不思議に思い、その尊像を捧持して今の駒形より上陸し槐の木の切株に安置しました。当時、郷土の文化人であった土師真中知に一見を請うたところ、現世御利益の尊い聖観世音菩薩の仏像であると告げられました。

土師氏は間もなく剃髪して僧侶となり、自宅を新たに寺と構え、先の観音像を奉安し、供養護持の傍ら郷民の教化に生涯を捧げました。いわゆるこれが浅草寺の起源となります。

後世となり土師氏の子孫が聖観世音菩薩の夢告を蒙り郷土発展の功労者である祖先等を浅草寺の傍らに鎮守するようにと告げられ、前述三氏を郷土神として祀る三社権現社が茲に創建されました。

奇しくも、明治元年の神仏分離により社名を三社明神社と改め、同五年には社格が郷社に列せられ、翌六年に浅草郷の総鎮守として現在の浅草神社に定められました。そして今でも、氏子の方々にはその名残から「三社様」と親しまれています。

御社殿

現在の御社殿は慶安二年(一六四九)に徳川三代将軍家光公より寄進・建立されたもので、本殿に幣殿を附属させ、渡りの間で繋いだ拝殿からなる権現造風の様相を呈し、柱や壁等各部の漆塗りと随所には極彩色を用いた彫刻・形が施され、その細部に至る手法は時代の象徴を示しています。

江戸の大火をはじめ関東大震災や東京大空襲等の被災を奇跡的に免れ、昭和二十一年に国宝建造物に、更に昭和二十六年には国の重要文化財に指定され、江戸初期を代表して現存する貴重な木造建築物です。

これまでも各時代に修復作業が度々行われており、現代においては昭和三十六~三十八年の昭和の修営、平成六~八年の平成の大修営に依って、その壮厳さが見事に復刻再現されました。

三社祭

浅草神社の氏子四十四ヶ町を中心に五月の第三金・土・日曜日に行われ、江戸風情を残しつつ勇壮且つ華やかな神輿渡御を主として、三日間に亘り約百八十万人の人出を数える日本を代表する祭礼の一つです。

祭礼最終日は、「一之宮」「二之宮」「三之宮」の各町渡御として、早朝より神社境内から担ぎ出される「宮出し」が行われ、日中は氏子各町を三方面に分かれ渡御し、日没後に境内に戻る 「宮入り」を迎えて祭礼行事が終わります。

祭礼期間中は浅草の街がお祭り一色に彩られ、神社では各神事が斎行されると共に、境内や神楽殿において

も様々な舞踊が披露されます。

浅草神社の案内看板より

- 浅草神社(三社様)

- 御祭神

- 土師真中知命(はじのまなかちのみこと) ※郷土の文化人

- 檜前浜成命(ひのくまのはまなりのみこと)※漁師の檜前兄弟

- 檜前武成命(ひのくまのたけなりのみこと)※漁師の檜前兄弟

- 東照宮(徳川家康)※一六四九に合祀された

- 御神徳

- 家内安全・商売繁盛・心願成就

- 由緒

- 628年、漁師の檜前兄弟が隅田川で観音像を引き上げ、土師真中知がこれを祀ったのが浅草寺の起源。後に土師氏の子孫が祖先を神として祀り「三社権現社」を創建。明治の神仏分離で「浅草神社」となり、現在も「三社様」と親しまれる。

- 社殿

- 1649年、徳川家光が寄進し建立。権現造の社殿は漆塗りと極彩色の彫刻が施される。江戸の大火、関東大震災、東京大空襲を免れ、現存する江戸初期の貴重な木造建築として重要文化財に指定。昭和・平成の修復で美しく復元された。

- 三社祭

- 毎年5月第3金・土・日に開催。氏子44町の神輿約100基が町を練り歩き、約180万人が訪れる。最終日には「一之宮」「二之宮」「三之宮」の大神輿が早朝に神社を出る「宮出し」、日没後に戻る「宮入り」が行われ、街全体が祭り一色に染まる。

鳥居と社号標柱

浅草寺の隣にあるのがここ浅草神社。浅草寺には何度も来ていたが、この神社にはまったく気づいていなかった!!

比較的新しい造りに見える。再建したばかりなのだろう。

手水舎

本殿の左前に手水舎が設置されている。ここで身を清めてからお参りしよう。

本殿・拝殿

こちらが浅草神社の拝殿である。

現在の御社殿は慶安二年(一六四九)に徳川三代将軍家光公より寄進・建立されたもの。平成六~八年の平成の大修営に依って、その壮厳さが見事に復刻再現されたとのこと。

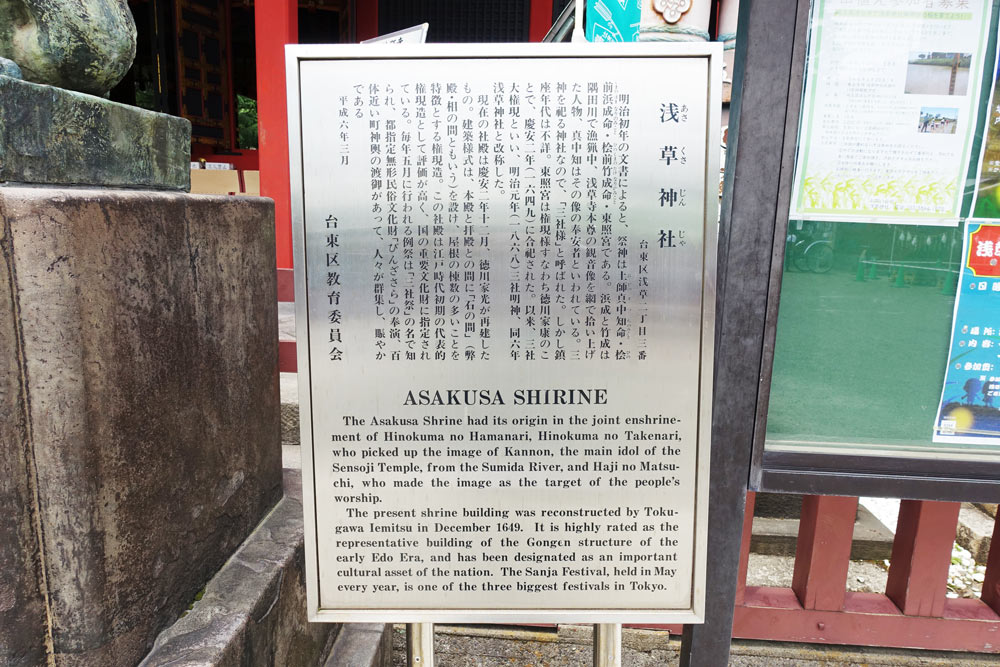

浅草神社の説明

浅草神社

台東区浅草二丁目三番

明治初年の文書によると、祭神は土師真中知命・桧前浜成命・桧前竹成命・東照宮である。浜成と竹成は隅田川で漁猟中、浅草寺本尊の観音像を網で拾い上げた人物、真中知はその像の奉安者といわれている。三神を祀る神社なので、「三社様」と呼ばれた。しかし鎮座年代は不詳。東照宮は権現様すなわち徳川家康のことで、慶安二年(一六四九)に合祀された。以来、三社大権現といい、明治元年(一八六八) 三社明神、同六年浅草神社と改称した。

現在の社殿は慶安二年十二月、徳川家光が再建したもの。建築様式は、本殿と拝殿との間に「石の間」(弊

殿・相の間ともいう)を設け、屋根の棟数の多いことを特徴とする権現造。この社殿は江戸時代初期の代表的

権現造として評価が高く、国の重要文化財に指定されている。 毎年五月に行われる例祭は「三社祭」の名で知られ、都指定無形民俗文化財「びんざさら」の奉演、百体近い町神輿の渡御があって、人々が群集し、賑やかである。

平成六年三月

台東区教育委員会

浅草神社本殿前の案内看板より

正面よりパシャリ

もちろん中には入れないので、遠目から本殿をみます。

拝殿は極彩色豊かで華やかなイメージ

まとめ

浅草神社は、江戸の歴史と文化が色濃く息づく由緒ある神社であり、三社祭をはじめとする伝統行事や、浅草寺との深い関わりが魅力のひとつでした。

歴史を感じる荘厳な雰囲気と、にぎやかな浅草の町並みとのコントラストが、多くの参拝者を惹きつけています。ぜひ浅草神社を訪れ、その歴史や御利益に触れてみてください。

アクセス

住所

| 所在地 | 東京都台東区浅草2-3-1 |

| 最寄駅 | 「東京メトロ銀座線」下車 徒歩5分 |

| 駐車場情報 | 専用の駐車場なし |

| 公式サイト | https://www.asakusajinja.jp/ |