お寺の紹介

- 東京都内最古の寺

- 628年(飛鳥時代・推古天皇36年)、現在の隅田川で漁師の網に仏像がかかる

- これが浅草寺本尊の聖観音像

- 漁師の主人「土師真中知」が出家し、自宅を寺として供養したことが浅草寺の始まり

- 645年(大化元年)、僧の「勝海」が寺を整備し、本尊を秘仏とする

- 平安時代初期、延暦寺の僧「円仁・慈覚大師」が「お前立ち」の観音像を造る

- 942年(天慶5年)に、七堂伽藍を整備、雷門・仁王門などが建立される

- 山号「金龍山」の由来

- 観音さまが現れた日の夜、千株もの松が生じる

- 3日後には、天から金の鱗を持つ龍が松林に降りてきた

- 1685年(貞享2年)に、寛永寺の支配下に組み込まれる

- 当時の別当「忠運」が、5代将軍綱吉の機嫌を損ねたことが原因と言われる

- 1740年以降、輪王寺別当代が浅草寺を統括し、幕末まで続く

正式名称

金龍山 浅草寺

宗派

聖観音宗 ※浅草寺が総本山

御本尊

聖観音菩薩

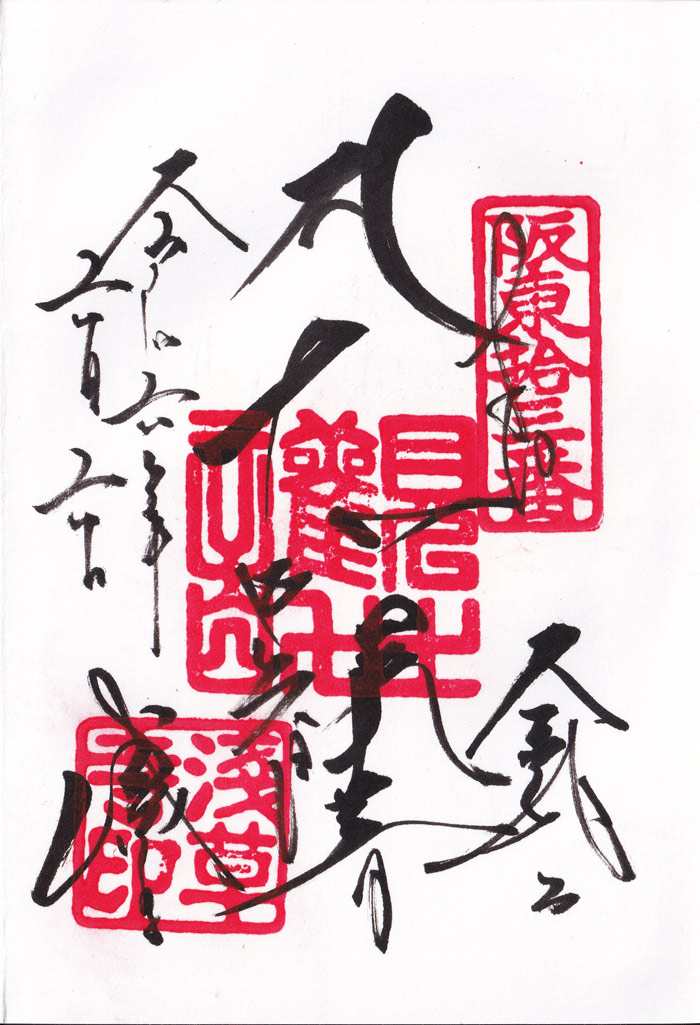

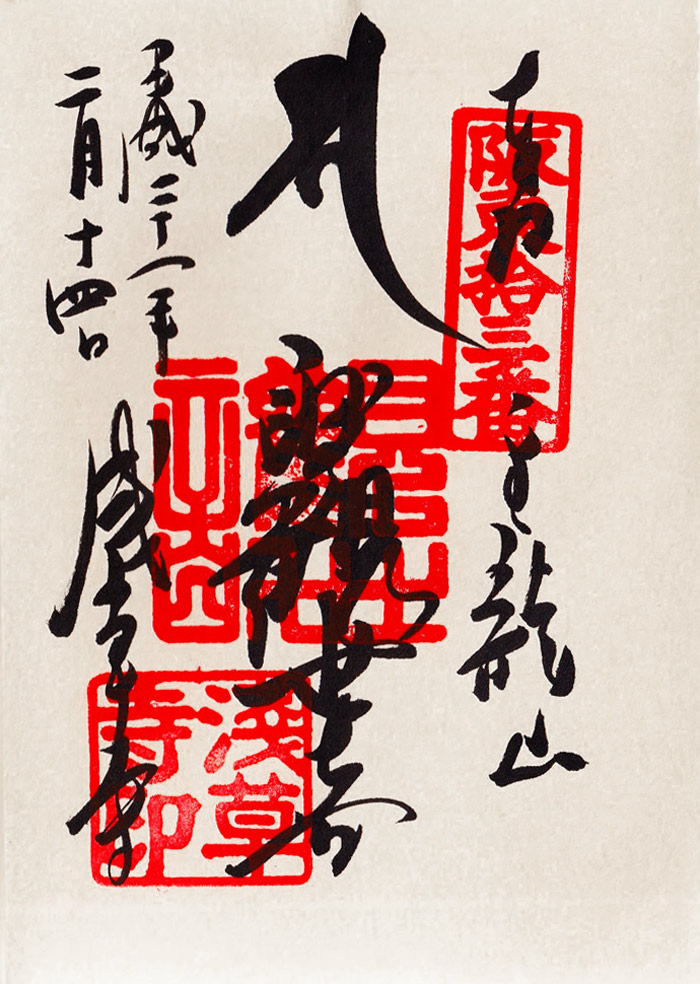

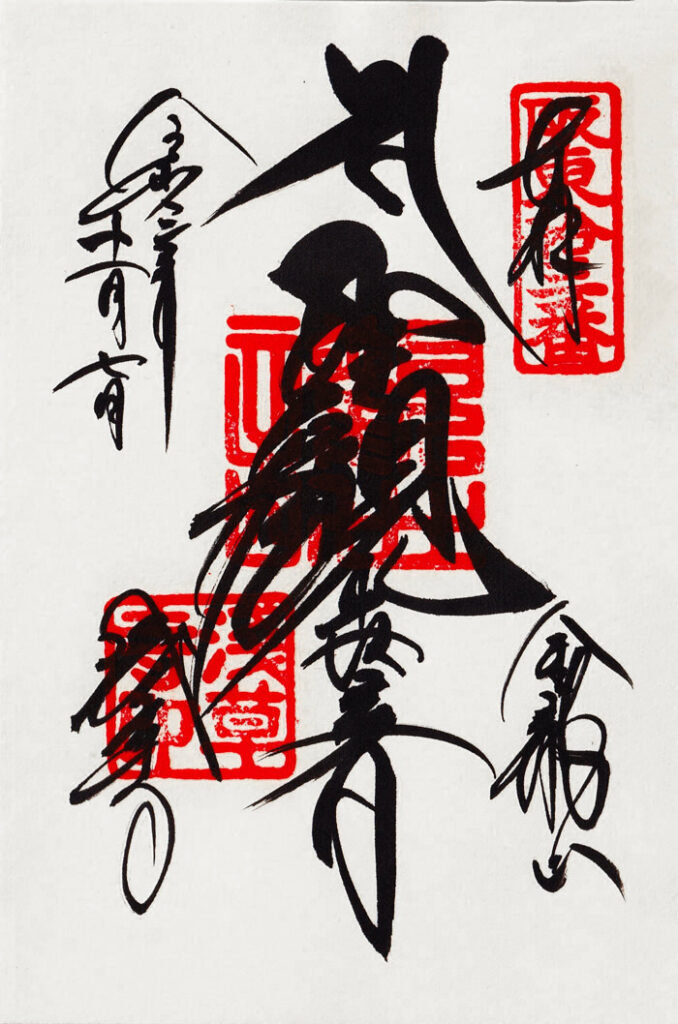

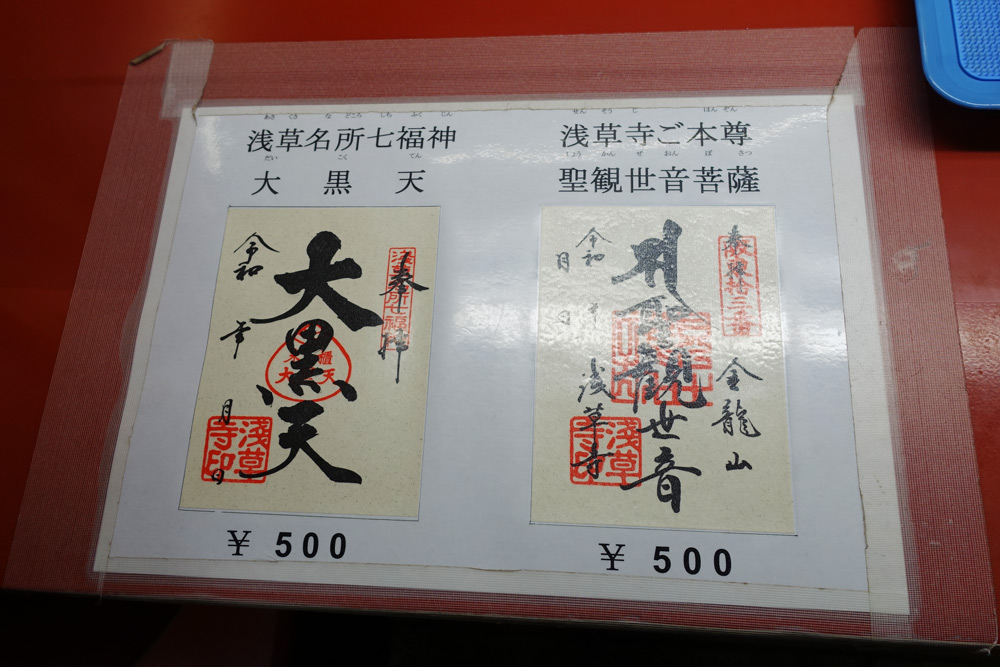

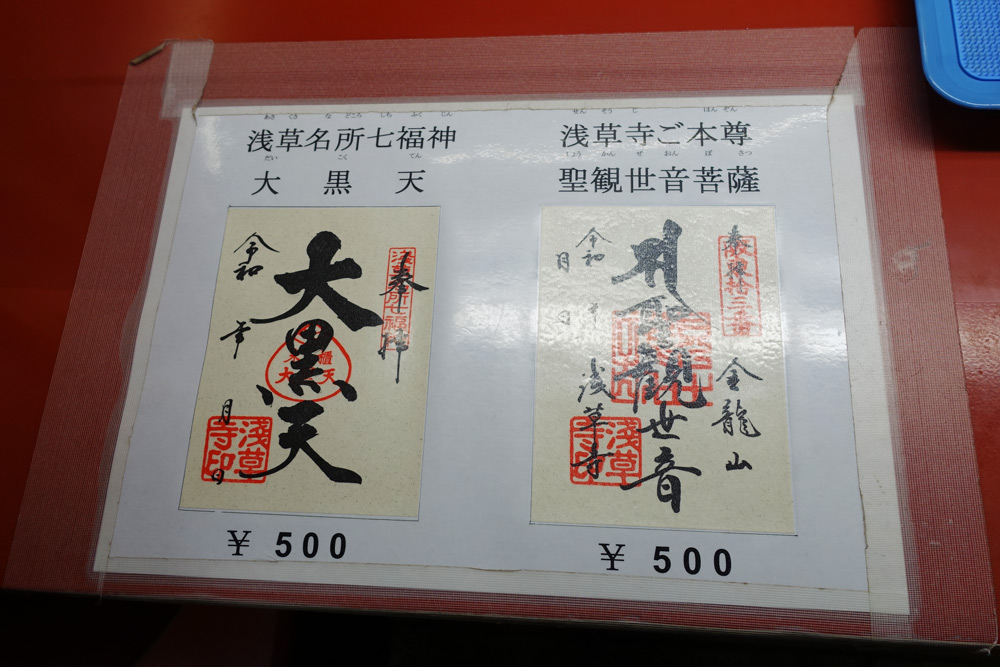

御朱印

御朱印所

御朱印の種類と御朱印帳

みどころ

みどころいっぱい!!

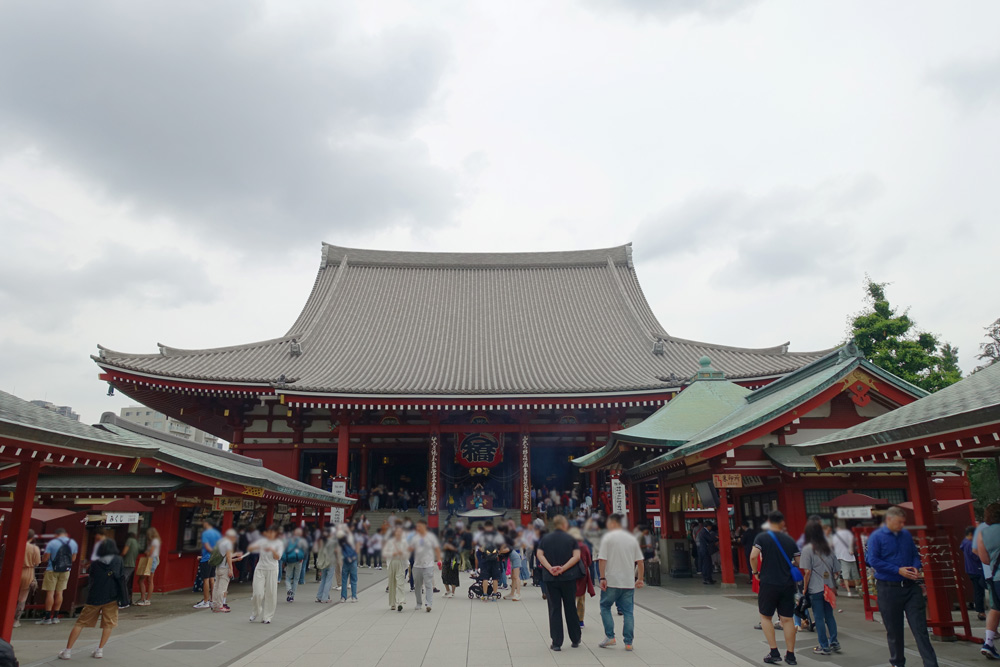

浅草寺総門 風神・雷神が守る、通称「雷門」

TOKYO、JAPANと言ったらこの浅草雷門!!

休日になると、日本人だけでなく多くの外国人もこの超人気スポットを訪れる。

外国人がめっちゃいる!!どこもかしこも外国人!!!!!

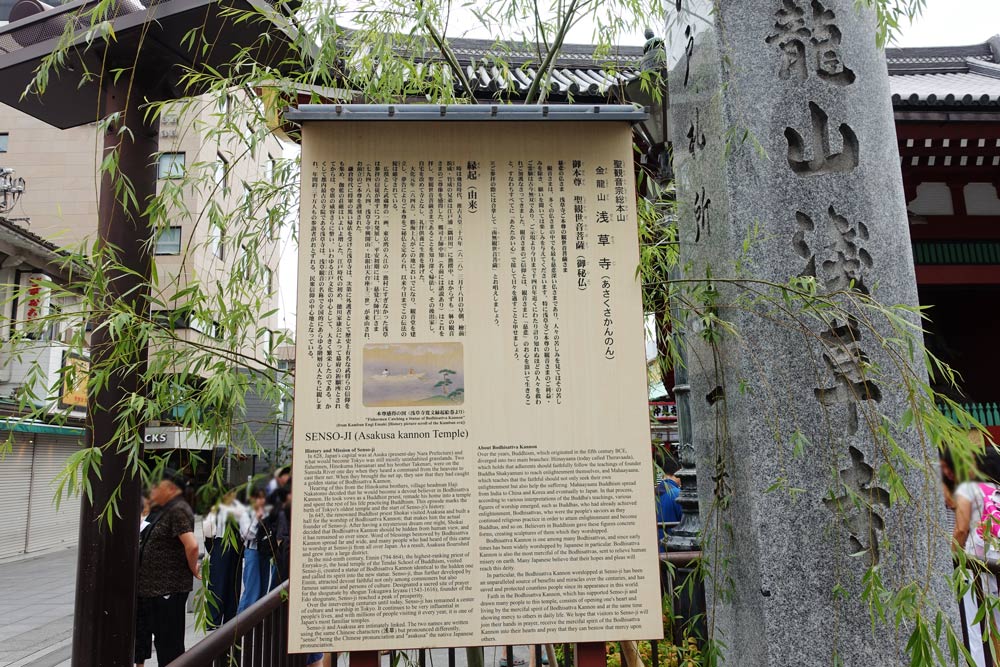

浅草寺の説明

聖観音宗総本山

金龍山 浅草寺(あさくさかんのん)

御本尊 聖観世音菩薩 (御秘仏)

慈悲の仏さま 浅草寺ご本尊の観世音菩薩さま

観音さまは、多くの仏さまの中でも最も慈悲深い仏さまであり、人々の苦しみを見てはその苦しみを除き、願いを聞いては楽しみを与えてくださいます。特に浅草寺ご本尊の観音さまのご利益・ご霊験は古今無双であり、ご示現より今日まで千四百年近くにわたり計り知れぬほどの人々を救わご加護なさってきました。 観音さまのご信仰とは、観音さまに「慈悲」のお心を頂いて生きること、すなわちすべてに「あたたかい心」で接して日々を過すことと申せましょう。

※ご参拝の際には合掌して「南無観世音菩薩」 とお唱えしましょう。

縁起 (由来)

時は飛鳥時代、推古天皇三十六年(六二八)三月十八日の早朝、檜前浜成・竹成の兄弟は江戸浦 (隅田川)に漁撈中、はからずも一躰の観音さまのご尊像を感得した。 郷司土師中知(名前には諸説あり)はこれを拝し、聖観世音菩薩さまであることを知り深く帰依し、その後出家し、自宅を改めて寺となし、礼拝供養に生涯を捧げた。

大化元年(六四五)、勝海上人がこの地においでになり、観音堂を建立し、夢告によりご本尊をご秘仏と定められ、以来今日までこの伝法の掟は厳守されている。

広漠とした武蔵野の一画、東京湾の入江の一漁村にすぎなかった浅草は参拝の信徒が増すにつれ発展し、平安初期には、慈覚大師円仁さま(七九四~八六四、浅草寺中興開山 比叡山天台座主三世)が来山され、お前立のご本尊を謹刻された。

鎌倉時代に将軍の篤い帰依を受けた浅草寺は、次第に外護者として歴史上有名な武将らの信仰をも集め、伽藍の荘厳はいよいよ増した。江戸時代の初め、徳川家康公によって幕府の祈願所とされてからは、堂塔の威容さらに整い、いわゆる江戸文化の中心として、大きく繁栄したのである。かくして都内最古の寺院である浅草寺は、浅草観音の名称で全国的にあらゆる階層の人たちに親しまれ、年間約三千万人もの参詣者がおとずれる、民衆信仰の中心地となっている。

雷門前の案内看板より

- 金龍山 浅草寺(聖観音宗総本山)

- 御本尊:聖観世音菩薩(秘仏)

- ご利益:観音菩薩は慈悲の仏で、人々の苦しみを取り除き、願いを叶えてくださる。浅草寺の観音さまは特に霊験あらたかで、1400年近く信仰を集めている。

- 参拝方法:「南無観世音菩薩」と唱え、合掌してお参りする。

- 浅草寺の由来

- 飛鳥時代(628年)、漁師の檜前浜成・竹成兄弟が隅田川で観音像を発見。郷司の土師中知がこれを拝し、出家して供養を始めた。

- 大化元年(645年)、勝海上人が観音堂を建立し、本尊を秘仏と定める。

- 平安時代、慈覚大師円仁が前立本尊を彫刻。

- 鎌倉時代以降、武将や将軍の信仰を集め、堂宇が整備される。

- 江戸時代、徳川家康により幕府の祈願所となり、江戸文化の中心として繁栄。

- 現在、年間約3,000万人が訪れる民衆信仰の中心地として親しまれている。

なるほど!歴史は古く推古天皇の時代に隅田川から観音様が引き上げられたことが、ここ浅草寺の始まりなのか!!

雷門の大提灯

近くでみる提灯はとんでもなく大きい!

なお、三社祭の時、神輿渡御の際にはこの大きな提灯が畳まれるのだそう。

下からみるとこんな感じ

龍の彫刻があるんです!

提供|松下電器

めちゃくちゃ大きなスポンサーがついている!

ちなみに提灯の裏側はこんな感じ

風雷神門って書かれているんだ。雑学として知っておくには丁度いい問題。

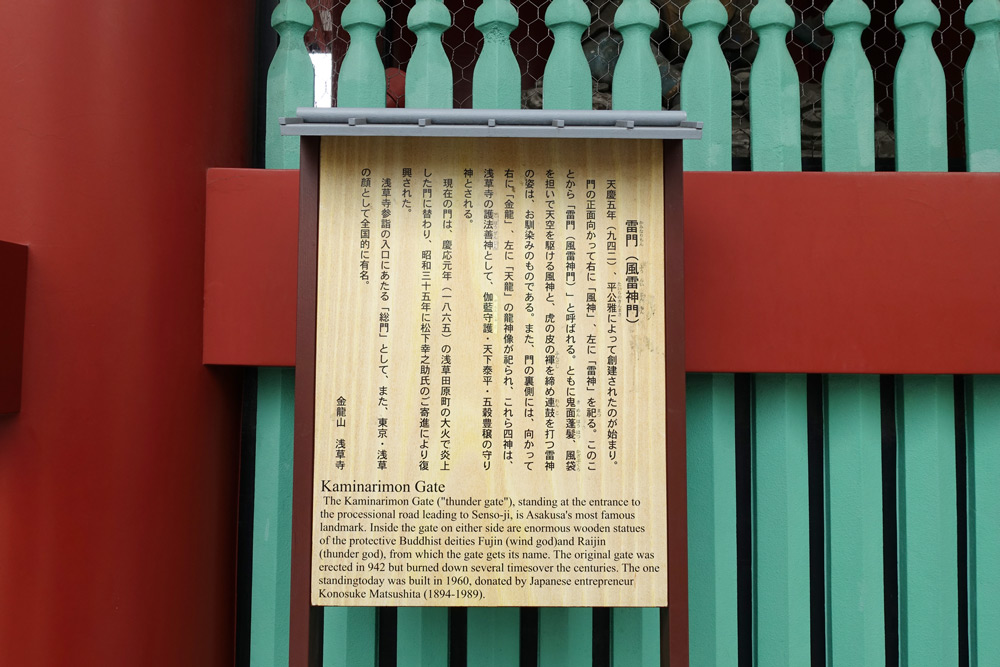

雷門(風雷神門)

門の両側には「風神・雷神」が睨みを利かせている。

雷門(風雷神門)の説明

雷門(風雷神門)

天慶五年(九四二)、平公雅によって創建されたのが始まり。

門の正面向かって右に「風神」、左に「雷神」を祀る。このことから「雷門(風雷神門)」と呼ばれる。ともに鬼面蓬髪、風袋を担いで天空を駆ける風神と、虎の皮の褌を締め連鼓を打つ雷神の姿は、お馴染みのものである。また、門の裏側には、向かって右に「金龍」、左に「天龍」の龍神像が祀られ、これら四神は、浅草寺の護法善神として、伽藍守護・天下泰平・五穀豊穣の守り神とされる。

現在の門は、慶応元年(一八六五)の浅草田原町の大火で炎上した門に替わり、昭和三十五年に松下幸之助氏のご寄進により復興された。

浅草寺参詣の入口にあたる「総門」として、また、東京・浅草の顔として全国的に有名。

金龍山浅草寺

雷門前の案内看板より

こちらが雷神!あの太鼓が目じるし

こちらが風神。雲に乗っている感じが出ている

裏はこんな感じ

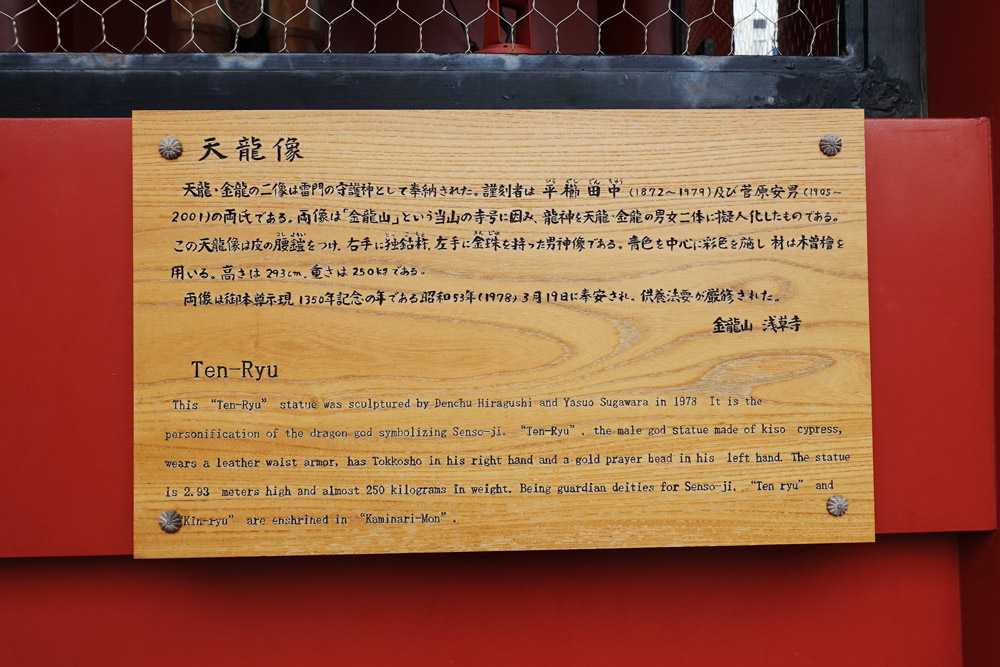

こちらが天龍像で

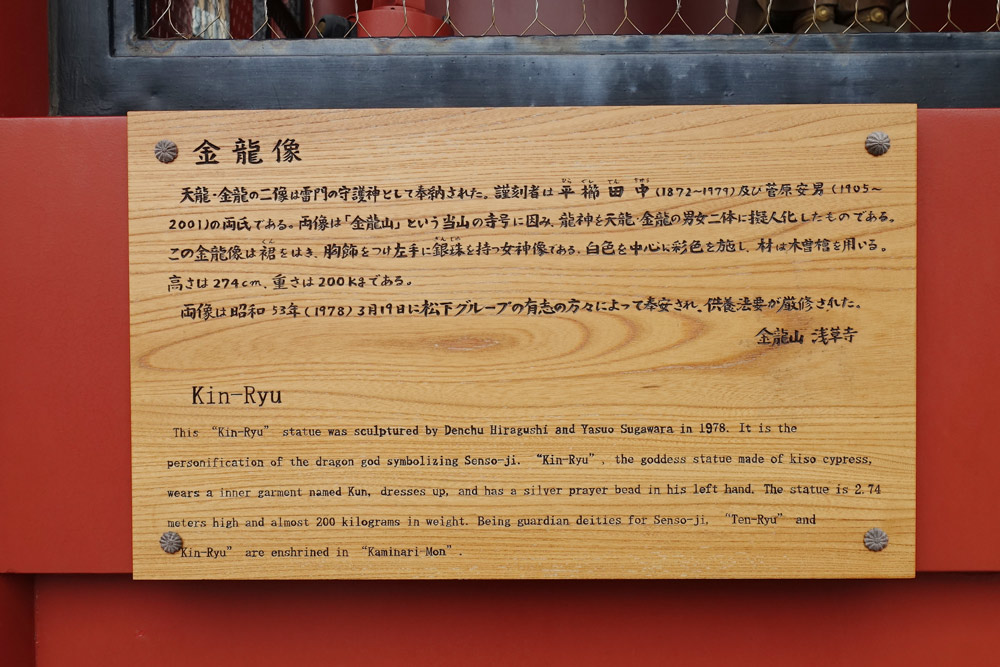

こちらが金龍像

天龍像の説明

金龍像の説明

浅草寺雷門の扁額

大きな山門の扁額には、山号である「金龍山」をと書かれている。

浅草寺山門 宝蔵門(仁王門)

雷門を目指して賑やかな仲見世通りを通り抜けると、浅草寺の山門である宝蔵門が目の前に現れる。この宝蔵門には仁王像が安置されており、「仁王門」とも呼ばれている。立派な朱色の門には大きな提灯が掲げられており、THE浅草寺と言える姿。

浅草寺山門 宝蔵門(仁王門)の扁額

こちらの扁額には「浅草寺」と書かれていた。

浅草寺山門の「小舟町」と書かれた提灯

「小舟町」と書かれた大きな提灯が目に入る。この「小舟町」は実は浅草ではなく、日本橋の人形町付近に位置する地名だ。何故、浅草に「小舟町」なのか?

大提灯の由来に関する説明パネルが有ったので、読んでみると・・・

東京の観光名所の一つ、浅草寺、雷門をくぐり、仲見世を抜けると、わが町「小舟町」と書かれた趣のある立派な大提灯が掛けられています。

関東大震災まで、日本橋は江戸の魚河岸であり、界隈は「江戸湊」として大繁盛を誇っていました。

諸国の産物が集まる荷揚場であり、集散地であって、その地続きである小舟町には産物を扱う商人が店を構え、財をなしていました。この商人らが、約340年前、当時の小舟町の繁栄と信徒の心意気を示し、浅草寺に小舟町の町名を大書きした大提灯を奉納したのが始まりで、当時の小舟町の繁栄を今に伝えるものの一つになっています。

現在かけられているものは、平成15年10月5日、江戸開府400年を機に、約15年ぶりに新調奉納されたものです。

「浅草寺小舟町大提灯の由来について」の説明パネルより

江戸時代、浅草寺を中心に繁華街として栄えていた浅草で、町名を書いた提灯を掲げることは、絶大な宣伝効果があったのだろう。なるほど、これは江戸時代の商人たちが考案した、大きな広告塔だったのだ!当時も今と同じように、この辺りは人々で溢れ賑やかな街並みだったのだろう。

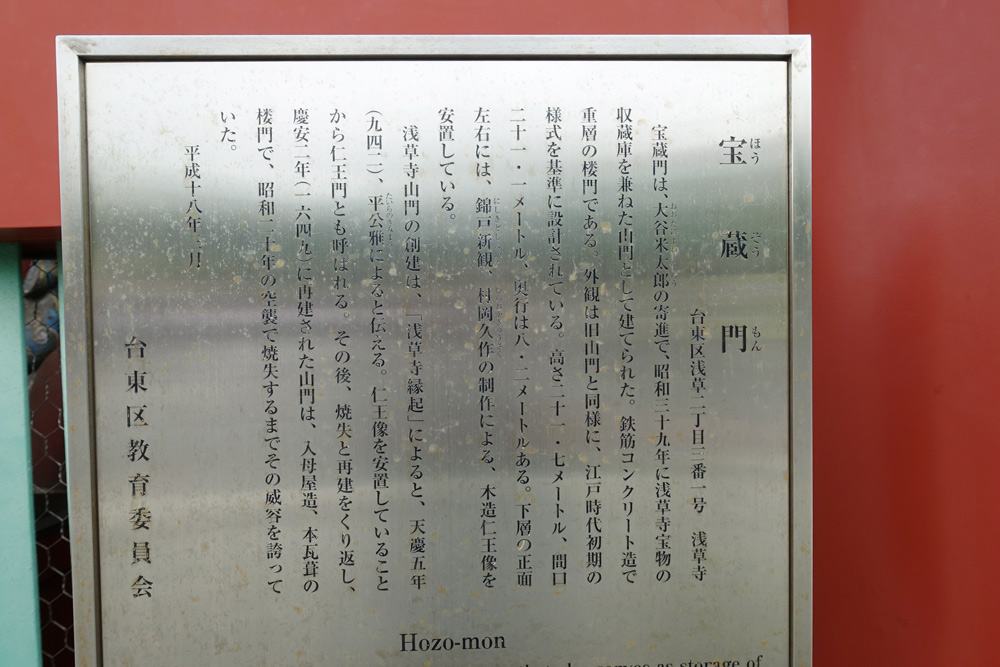

宝蔵門の説明

台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺

宝蔵門は、大谷米太郎の寄進で、昭和三十九年に浅草寺宝物の収蔵庫を兼ねた山門として建てられた。 鉄筋コンクリート造で重層の楼門である。外観は旧山門と同様に、江戸時代初期の様式を基準に設計されている。 高さ二十一・七メートル、間口二十一・一メートル、奥行は八・二メートルある。下層の正面左右には、錦戸新観、村岡久作の制作による、木造仁王像を安置している。

浅草寺山門の創建は、「浅草寺縁起」によると、天慶五年(九四二)、平公雅によると伝える。 仁王像を安置していることから仁王門とも呼ばれる。その後、焼失と再建をくり返し、慶安二年(一六四九)に再建された山門は、入母屋造、本瓦葺の楼門で、昭和二十年の空襲で焼失するまでその威容を誇っていた。

平成十八年三月

台東区教育委員会

宝蔵門前の案内看板より

宝蔵門 吽形と阿形

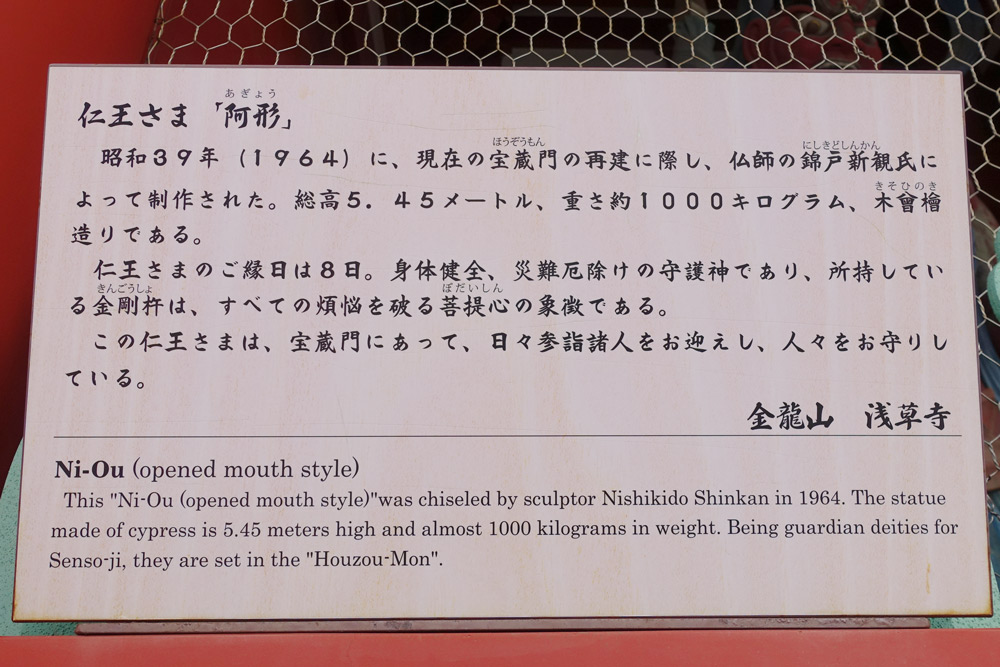

こちらが「阿形」

※口を開けているのが阿形

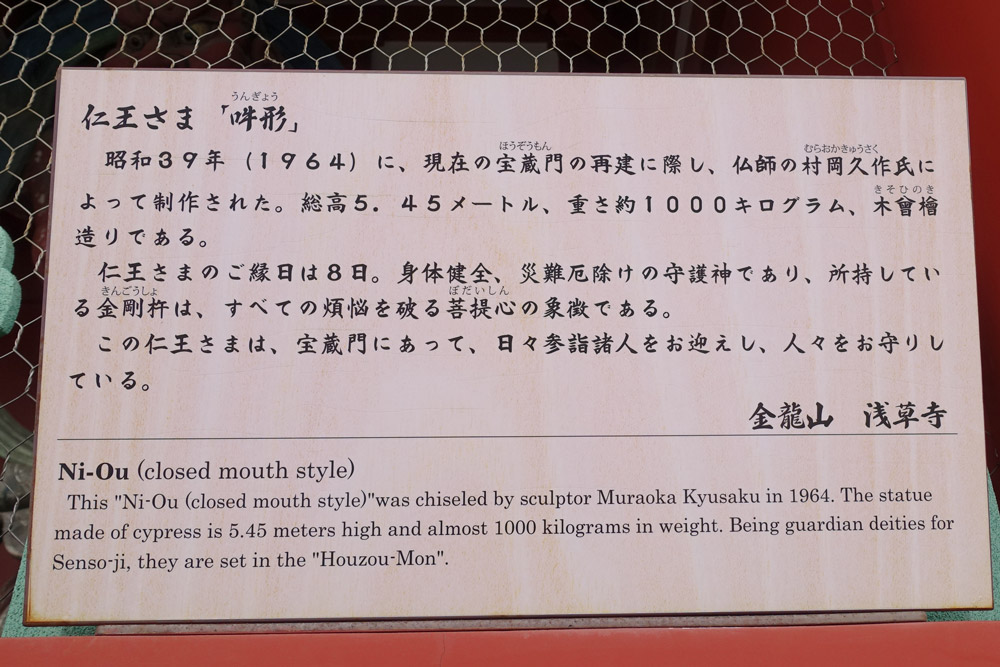

こちらが「吽形」

阿形の説明

吽形の説明

浅草寺山門と五重塔

やっぱり寺が好きだなぁ。癒される。

浅草寺 五重塔

この五重塔は、インドのストゥーパを起源としているのだそう。最上層には、スリランカのイスルムニヤ寺院から奉戴した仏舎利が大切に納められている。現在の五重塔は、昭和48年に再建された鉄筋コンクリート製の塔。

浅草寺 授与所

多くの御守やお札があり、お土産としてもたくさん欲しくなってしまう。

ご朱印を頂く場所はこの建物の先、左側にある。

案内看板があるので迷うことはないですね。

こちらの影向堂にてご朱印が頂ける。

着いた。歩いて3分くらいのところだった。

影向堂の説明

影向堂

影向堂はもと本堂南東にあったものを、平成六年に浅草寺中興開山慈覚大師円仁さまのご生誕千二百年を記念して、現在地に再建されたもので、観音さまのお説法やご活躍に不断に讃嘆協力されている仏さま方 「影向衆」をおまつりしているお堂である。

堂内には、中央に聖観世音菩薩さま、その左右に十二支に応じた生まれ年の守り本尊さま八体がおまつりされている。

お堂の上、棟飾りには、火伏せの咒いとされる金箔押しの鴟尾を置く。鴟尾を取り付ける際は不思議と雨を呼ぶといわれており、平成六年夏の建立時も記録的な日照りであったが、鴟尾を取り付けると突如として雨が降り、人々を感動させた。

影向堂前の案内看板より

それでは御朱印をゲットしに伺います。

電光パネルで表示されていたので、分かりやすい!

まよったが、やっぱりご本尊の「聖観世音菩薩」の御朱印を頂くことに。

御朱印帳の種類はこんな感じ。奥の雷門の御朱印帳が良いと思ったが、5000円はちと高い。

石橋(現存する都内最古の石橋)

影向堂に向かう途中に見えてきたのが、綺麗な小川と歴史を感じる石橋。

石橋の説明

現存する都内最古とされるこの石橋は、元和四年(一六一八) 浅草寺に東照宮(現存せず)が造営された際、参詣のための神橋として造られたものである。寄進者は、徳川家康の娘振姫の婿、紀伊国和歌山藩主浅野長晟(広島浅野家藩祖)である。

この石橋は昭和二十三年、文部省より重要美術品に認定されている。

金龍山浅草寺

石橋前にある案内看板より

綺麗な水が流れていた。

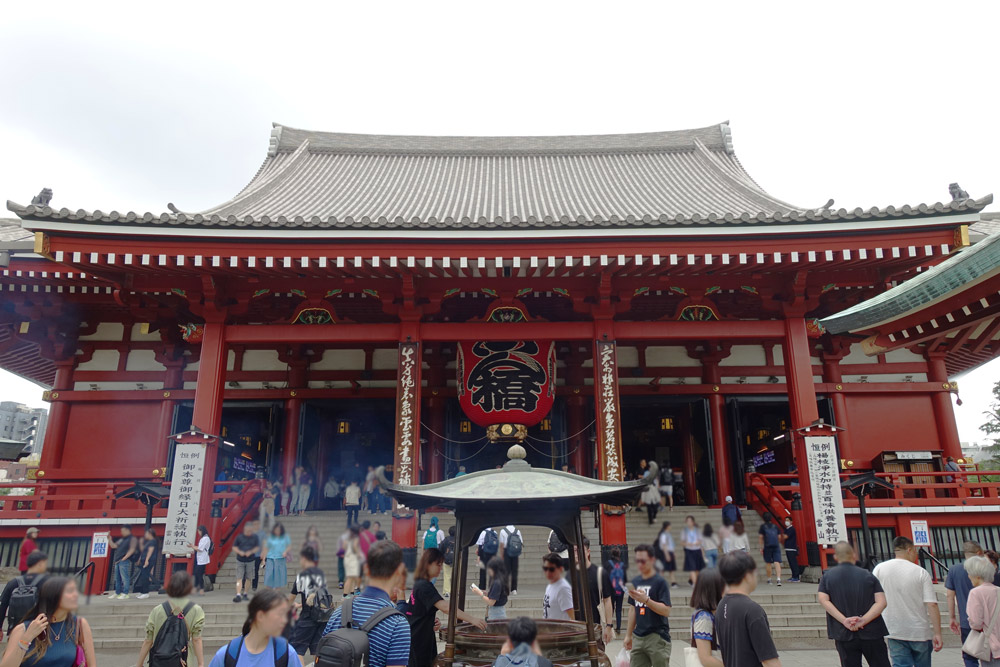

浅草寺本堂

浅草寺の本堂はご本尊の聖観世音菩薩を安置していることから、観音堂とも呼ばれている。

浅草寺本堂の「志ん橋」と書かれた提灯

当時、浅草寺では奉納をすると提灯に好きな文字を書くことができたそう。この風習を利用して、新橋の商人たちも浅草から新たな顧客を獲得するために宣伝効果を狙って提灯を奉納していたのだとか。現在はそのようなことはできないものの、この大きな地名入り提灯が当時の風習を今に伝える形で残っている。

浅草寺本堂

天井画の迫力も見逃せない!

これ何て書いてあるんだっけ?どっかで見た気がするが・・・

寛永寺の清水観音堂にも同じ扁額があった。これは「施無畏」と書かれているんですね。

施無畏(せむい)とは

・仏や菩薩が人々の恐れや不安の心を取り除いてください、救ってくださること。

・観世音菩薩の異名。

ご本尊はこちらに安置されている。

すごく立派で神々しい

まさに秘蔵である。

アクセス

住所

| 所在地 | 東京都台東区浅草2-3-1 |

| 最寄駅 | 「東京メトロ銀座線 浅草駅」下車 徒歩5分 |

| 駐車場情報 | 専用の駐車場なし |

| 公式サイト | https://www.senso-ji.jp/ |